El río como espacio, cuerpo e historia. La imagen del río en Humboldt y en la Colombia del siglo XXI

El río como espacio, cuerpo e historia. La imagen del río en Humboldt y en la Colombia del siglo XXI

Por: Ana Gabriela Riaga Arenas

Alexander von Humboldt fue uno de los exploradores, científicos y pensadores más reconocidos del siglo XIX. Además de ser parte de una élite del conocimiento alemán[1], fue reconocido por sus viajes a las Américas por la zona andina (lo que ahora son Cuba, México y Estados Unidos) y por sus estudios para construir un compendio de toda la naturaleza. Así, en su más grande y extensa obra Cosmos, Humboldt quiso condensar años de investigaciones y exploraciones en las que recolectó una gran variedad de informaciones que pudiesen componer una descripción multidisciplinar del mundo natural. La concepción humboldtiana entonces, entiende el universo no como un conjunto de singularidades que existen una al lado de la otra de manera separada, sino como una colectividad de seres y fenómenos que, al coexistir, conforman un todo, un cosmos. Como describe en la introducción de este texto, “Trátase de llevar el orden y la luz á la riqueza inmensa de materiales que se ofrecen al pensamiento, sin despojar á los cuadros de la naturaleza del soplo que los anima”[2]. Aquí es posible entender que Humboldt tenía un gran dilema al momento de escoger qué informaciones exponer ya que su intención se basaba en abarcarlo todo: datos y sensaciones haciendo uso de las diferentes herramientas posibles para el “pensamiento”.

Pero, como escribe Rachel DeLue, la intención de “alcanzar el equilibrio entre la visión del todo y sus múltiples partes –entre diseño y datos– resultó especialmente retadora”[3]. Entonces ¿cómo crear una imagen que pudiese representar el todo de un lugar? La imagen de la Geografía de las Plantas Equinoxiales es un gran ejemplo de cómo para Humboldt, la cuestión de la imagen resultaba un ejercicio complicado. Al recurrir a diferentes sistemas de representación –dibujo, datos, texto– la imagen deja de perseguir la mímesis. La búsqueda por el naturalismo se desvaneció para perseguir otro tipo de representación, una que se concentrara en intentar exponer diferentes aspectos y elementos del paisaje, descentralizando el engaño óptico como objetivo principal. El paisaje aparece “desnaturalizado”[4] porque provee información sobre la montaña que representa, pero no una vista que proporcione la sensación de verla con los propios ojos. Lo que resulta en la construcción de una imagen que une un lugar con categorías formadas y “separadas artificialmente”[5].

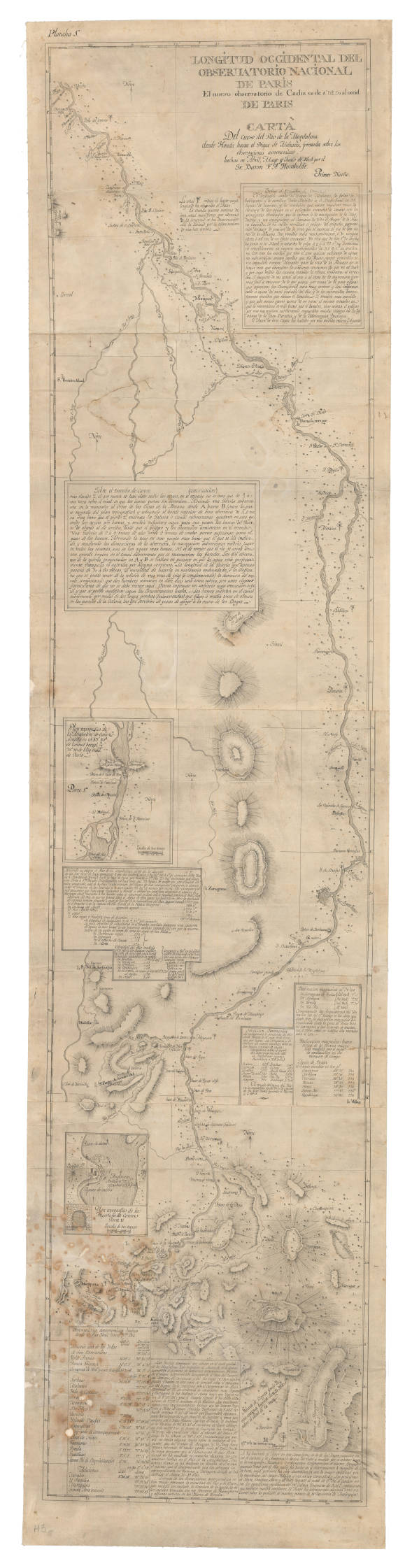

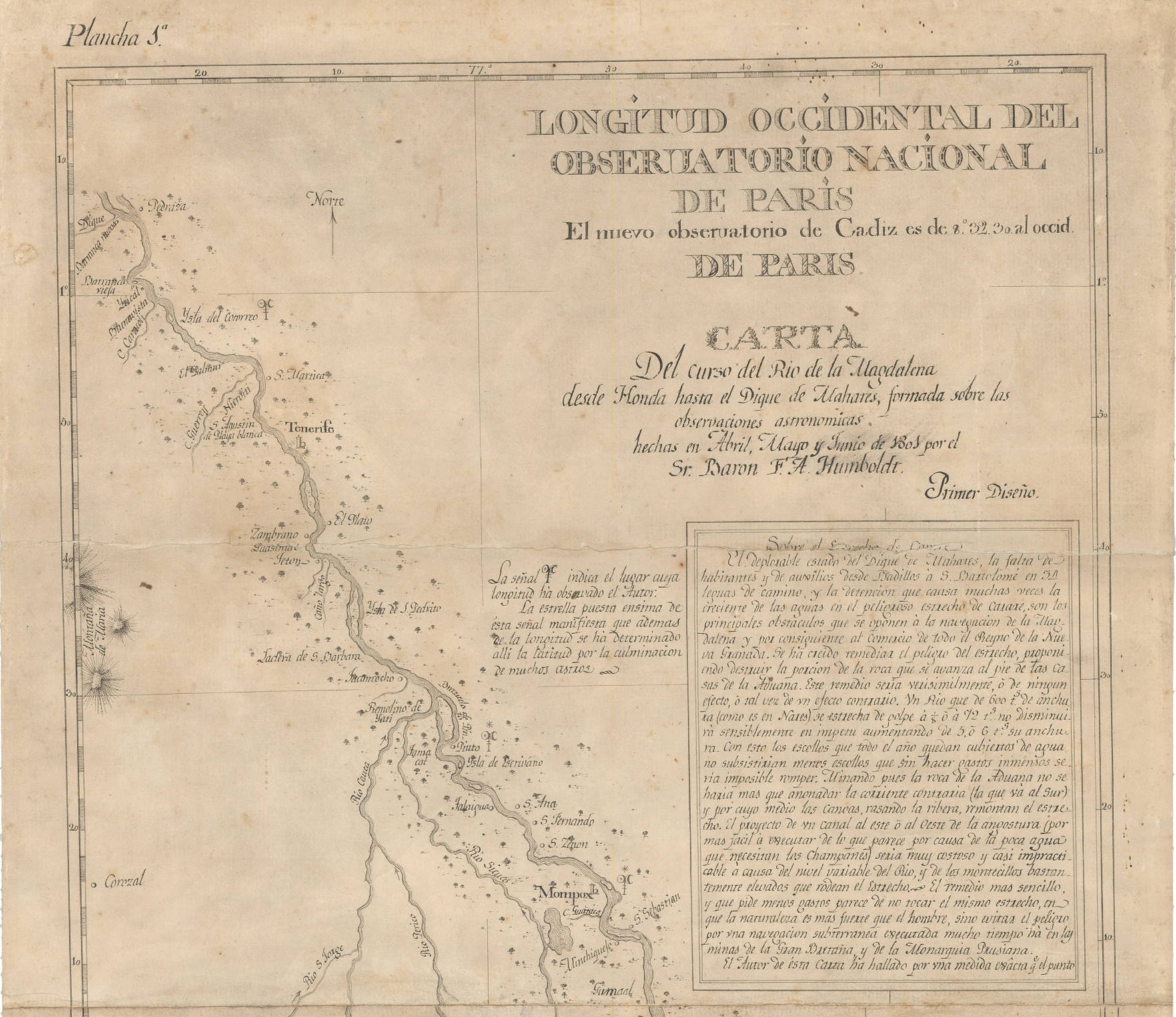

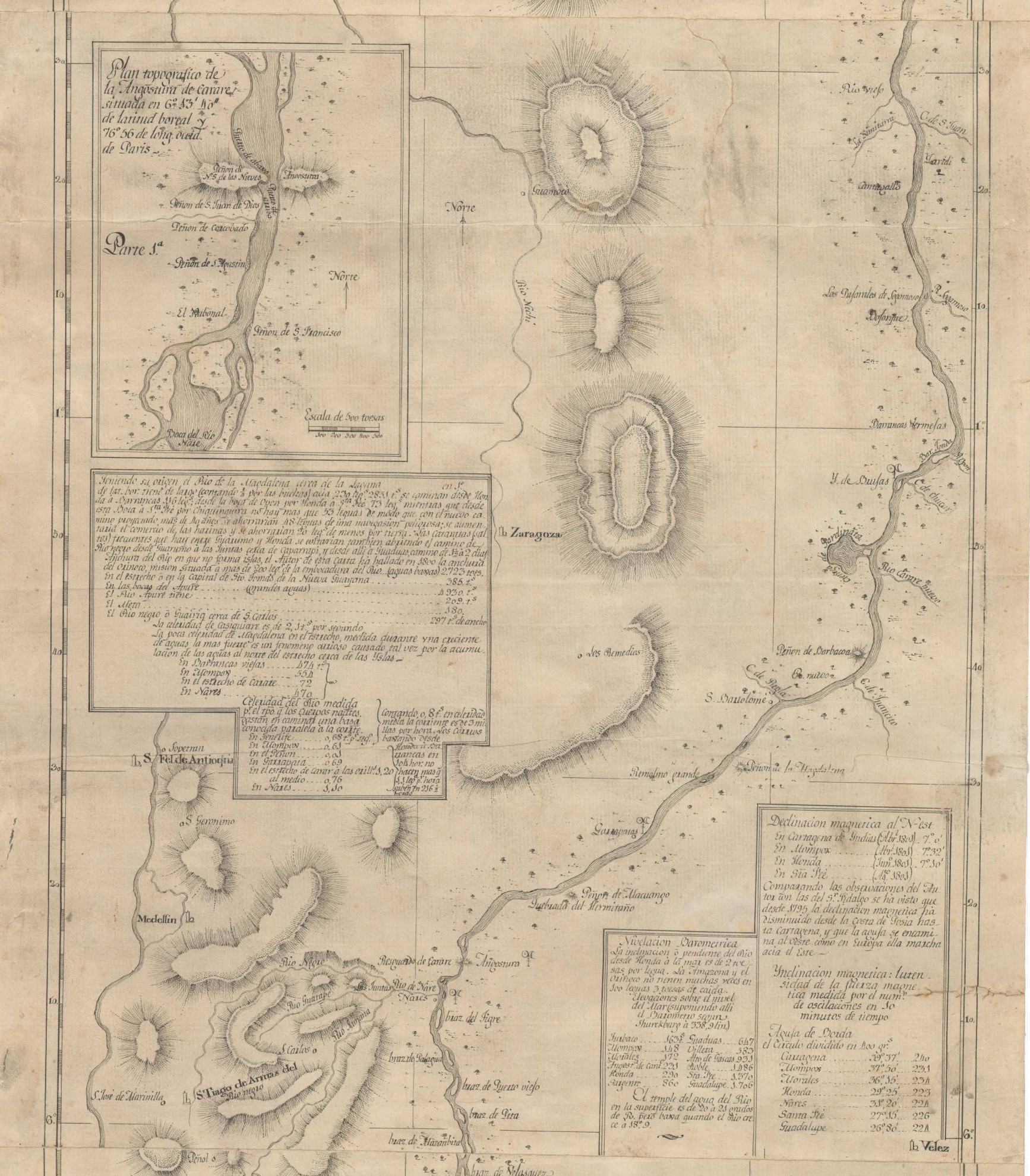

Ahora, para analizar mejor la cuestión de la representación en Humboldt este ensayo plantea un ejercicio historiográfico que se basa en la comparación de la imagen humboldtiana del mapa del Río Magdalena [Fig. 1] con la exposición Pulsos del Río Bogotá [Fig. 2] hecha en 2024 en la Galería Sextante en Bogotá. De esta manera, se puede analizar cómo está compuesto el mapa de Humboldt y cómo fue recibido en el Virreinato de la Nueva Granada, ligando esta mirada con la visión que propone la exposición dos siglos después. Así, se intenta contrastar el modo en el que se entendió el territorio durante los siglos XIX y XX en Colombia con la concepción humboldtiana del mundo natural y los productos mostrados en la exposición. Lo que lleva también a reflexionar sobre la manera en la que el conocimiento y el arte han sido producidos y categorizados en el país.

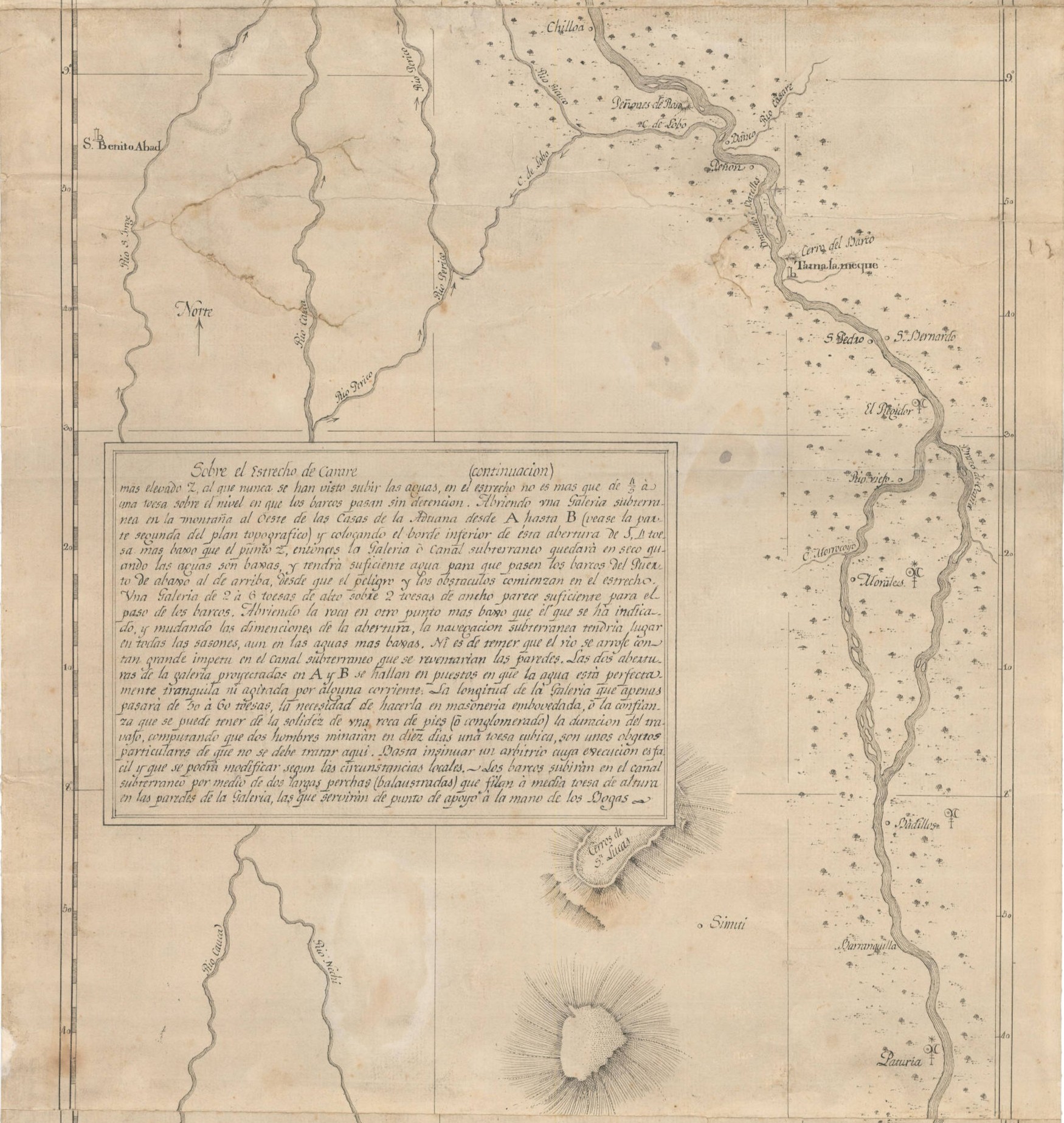

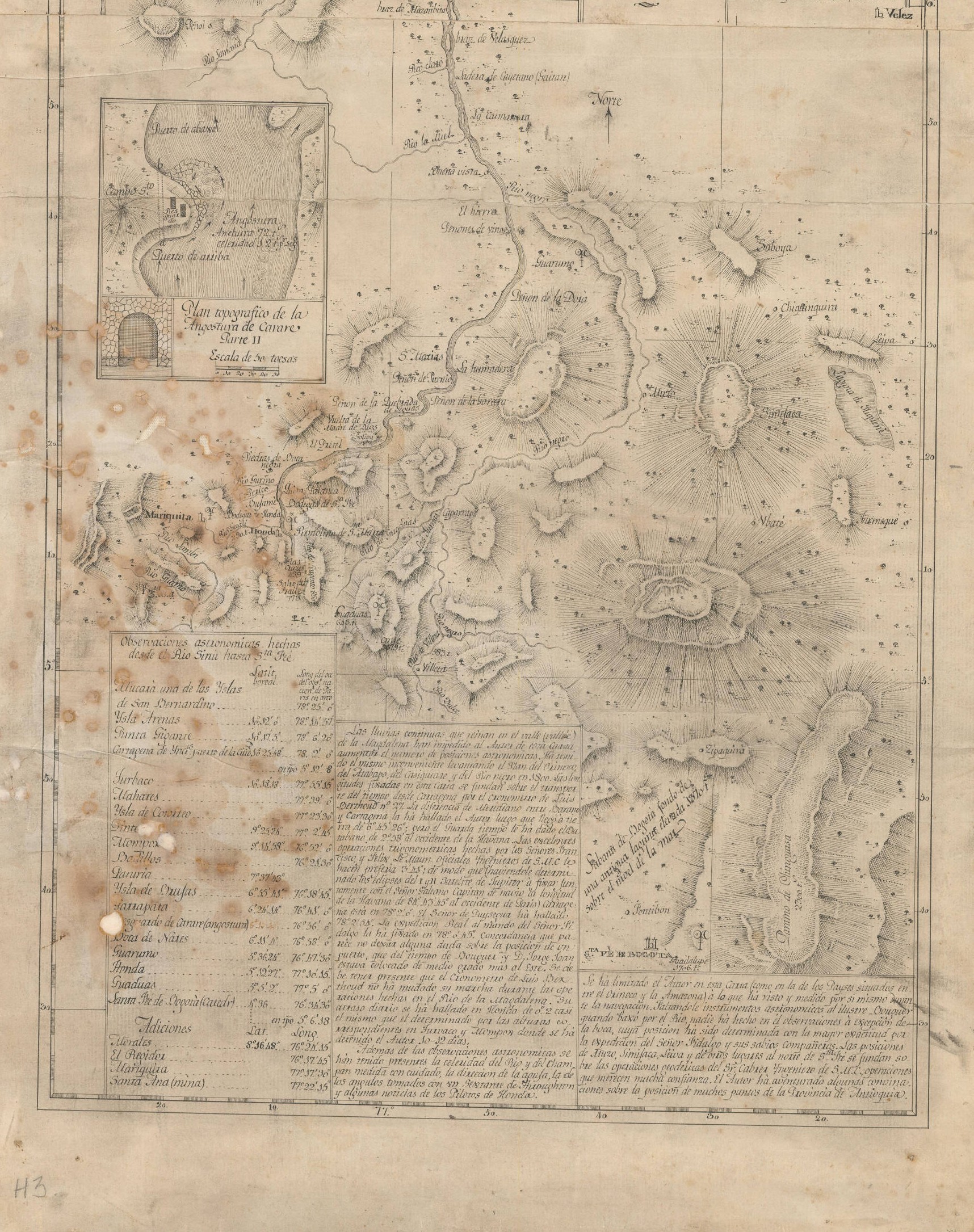

Pues bien, Alexander von Humboldt recorrió el Río Magdalena durante abril, mayo y junio de 1801. Durante ese tiempo, estuvo anotando, midiendo y bosquejando no sólo el río sino animales, lugares y personas que lo habitaban. Así, Humboldt fue construyendo en su diario una descripción llena de datos numéricos (mediciones atmosféricas, latitudes, longitudes, temperaturas, alturas, etc.) pero también de anécdotas y narraciones que armaron una imagen del río compleja y muy rica. Al llegar a Bogotá y quedarse, inesperadamente, varios meses[6], Humboldt tuvo la oportunidad de transcribir sus datos a una primera propuesta de la cartografía del río. El mapa completo consta de 4 hojas, mide 140 cm de largo por 31 cm de ancho [Fig. 3 a 6], que fueron pegadas a una tela. Esta copia, posiblemente la que Humboldt autorizó para que tuviera Mutis, está en el archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango que hace parte del Banco de la República de Colombia. En este dibujo en tinta, hecho a partir de los bocetos hechos por Humboldt, incluye texto, mediciones e imagen todos enmarcados en un margen con las coordenadas de referencia en grados. La delimitación del río atraviesa las 4 hojas, así como la demarcación de varias montañas, cerros y ríos que lo rodean; lo que conforma una visión que intenta no aislar totalmente el curso de este cuerpo de agua sino da una idea de qué lugares y accidentes geográficos recorre. Asimismo, a lo largo de los folios hay diferentes recuadros que agrupan información escrita.

El primer recuadro hacia el lado derecho explica la precaria situación en la que el transporte funcionaba en el Dique de Mahares, de la que Humboldt expone algunos datos, pero en la que priman las opiniones del autor sobre la dificultad del paso por el Estrecho de Carare. Al lado de este, hay una corta explicación sobre un signo que es una convención para indicar que el autor ha observado la longitud de ese lugar y una estrella encima significa que la latitud también ha sido medida a partir de los astros. Más abajo hacia la izquierda, está la continuación sobre las dificultades en el Estrecho y una propuesta (desarrollada en un plan topográfico en el mismo mapa y dividido en dos partes) sobre la construcción de una galería subterránea para poder navegar tranquilamente y evitar desastres por las aguas altas. Un poco más abajo de esta descripción inicia la primera parte de la topografía junto con una continuación sobre los beneficios de la apertura de ese paso. Luego de este texto sigue una tabla con las mediciones de la anchura del río en diferentes lugares y la velocidad de la corriente. Los dos siguientes recuadros al lado derecho son tablas con mediciones sobre la declinación magnética al noreste y la nivelación barométrica. Luego continúa la segunda parte del plan topográfico con una vista muy cercana de la propuesta del cruce subterráneo. Finalmente, en la parte inferior hay tres recuadros, el primero con una tabla con las observaciones astronómicas desde el Río Sinú hasta Santa Fé. En los dos siguientes cuadros hay una explicación de las mediciones, así como algunas anotaciones anecdóticas sobre ese proceso, además de una nota en la que Humboldt afirma que su diseño es producto de sus propias mediciones, que puede estar sujeta a correcciones y que algunas medidas, como las de la boca del río, fueron tomadas por el señor Fidalgo y sus expedicionarios[7].

Ahora, al ser esta una investigación sobre el cambio en la representación del río tomando dos puntos temporales (inicios del siglo XIX y segunda década del XXI) es importante entender el recibimiento y el uso que se le dio a esta imagen. En su diario[8], el prusiano explica cómo sus dibujos fueron las primeras imágenes del curso del río y que él mismo autorizó dos copias, una para Mutis y una para el Virrey. A pesar de esto, el mapa fue copiado diferentes veces hasta llegar al Rey, quien mandó a revisar su veracidad y exactitud. Para esto fue encargado el ingeniero catalán de apellido Talledo, quien fue acompañado por un piloto de la expedición del señor Fidalgo y ambos harían la revisión de las mediciones astronómicas. Humboldt relata en su diario que el veredicto de esa verificación fue que sus cálculos astronómicos eran correctos pero que las curvas del río estaban equivocadas. A lo que él replica que “estando dividido el río en varios brazos que cambian de dirección y no siendo dos riberas paralelas, dudo que el señor Talledo haya podido hacerlo mejor a no ser que se hubiera quedado 6 u 8 meses”[9]. Aquí es fácil entender que Humboldt sintió que su aporte a una cartografía, que ni siquiera había sido dibujada por primera vez, había sido desprestigiado sin razón alguna más allá de una discriminación por ser extranjero[10].

Entonces, desde la perspectiva de Humboldt, su mapa fue despreciado y criticado sin tener un fundamento científico real, sino que fue rechazado debido a su procedencia. A pesar de haber sido el primer explorador en preocuparse por determinar una cartografía de una de las principales vías de transporte y comunicación, la Corona decidió no pedirle directamente su primer diseño y guiarse por copias. El mismo Humboldt expresa su descontento escribiendo “Además, mi mapa no es sino un primer ensayo*(…) Debe ser apreciado por un gobierno que sólo ha visto mapas que muestran sitios que no existen”[11]. Así empieza el recibimiento del mapa de Río Magdalena, con desconfianza y un posible rechazo frente a las propuestas que puso el prusiano dentro del plan para la mejora de la navegación. Tal vez porque también significaba una crítica al gobierno y al manejo de recursos porque, como se puede leer en otras partes de sus diarios[12], la Corona no invertía ni planificaba mejoras para el sistema de transporte.

Otro aspecto fundamental para entender cómo fue recibido el mapa de Humboldt es la figura de Francisco José de Caldas. Como narra Mauricio Nieto en el capítulo “Humboldt y los criollos: el caso de Francisco José de Caldas”[13], el encuentro y la convivencia entre ambos personajes llevó a que Caldas decidiera iniciar un proyecto local para producir conocimiento por y para el Reino de la Nueva Granada. Para esto, en el primer número del Semanario del Nuevo Reyno de Granada, Caldas resaltó la importancia de la geografía porque es “el termómetro con que se mide la ilustración, el comercio, la agricultura, y la prosperidad de un pueblo”[14]. A partir de eso, introdujo el concepto de “geografía económica” como el estudio del territorio “sobre que se quiere obrar”[15], es decir que el conocimiento de la geografía del virreinato estaba direccionado hacia una idea de progreso. Las relaciones entre pueblos y la tierra, las cartografías, el reconocimiento de los caminos, las mediciones del clima, la temperatura, las costumbres y las producciones culturales, entre otros, eran para Caldas indicadores que debían ser registrados para poder conocer quiénes, cómo y dónde vivían en el territorio.

Sin embargo, esta concepción se aleja de la humboldtiana ya que deja de buscar un estudio y un relato de las relaciones entre seres – humanos y no humanos – para llegar nuevamente a la catalogación de los recursos[16]. La “geografía económica” determinó la manera en la que el mundo natural, las comunidades y la relación entre ambos serían vistas. La explotación de los recursos naturales marcó profundamente al territorio durante los siglos XIX (después de la independencia) y sobre todo XX, como una manera de buscar el crecimiento económico del país. Esto se puede ver en las representaciones del río que siguen intentando mostrar una vista de él, ya que las imágenes producidas entre la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX que se encuentran[17], se centran sobre todo en una tradición de la pintura de paisaje (como acuarelas o pinturas de pequeño formato) o en fotografías, algunas etnográficas y otras vernáculas. La imagen entonces volvió a oscilar entre una idealización y un registro de un lugar, pero desligado de los diversos factores que atraviesan un cuerpo de agua. En otras palabras, la interdisciplinariedad que había propuesto Humboldt fue dejada de lado para regresar a la concepción ilustrada de las disciplinas como casillas compartimentalizadas de conocimiento, cada una con un propósito direccionado hacia el desarrollo del país.

Sin embargo, con la Constitución de 1991 y en el siglo XXI, en Colombia se empezó a priorizar no solo la preservación del entorno natural como forma de frenar su desaparición, sino para poder expandir las formas de conocimiento que se tienen respecto a él. Una de las medidas que han sido utilizadas ha sido decretar algunos cuerpos de agua sujetos de derecho, como el Río Atrato, el Río Magdalena y el Río Cauca. Es en esta nueva ola sobre el entendimiento del mundo natural, que la exposición Pulsos del Río Bogotá se inserta dentro del contexto colombiano. Se trató del producto de una serie de talleres hechos entre el colectivo entre—ríos, el artista Fernando Cruz, el ingeniero ambiental Luis Alejandro Camacho y comunidades de la cuenca. A pesar de que no es un proyecto sobre el Río Magdalena, sí permite observar otras formas en las que un cuerpo de agua puede ser representado. Las piezas centrales de la exposición son telas y papeles artesanales que fueron tinturados a partir de “Aguaauragrafías”. Una técnica desarrollada por Cruz en la que, luego de analizar los componentes y el estado del agua en un determinado lugar del río, se empieza a mezclar agua con químicos fotosensibles. Los compuestos del cianotipo junto con el agua son roseados en las telas y en los papeles que, con la luz del sol y el tiempo, comienzan a mostrar impresiones del líquido que fue roseado [Fig. 7 y 8]) Así, se producen imágenes del agua del río que se convierten en retratos de él como un ser que está compuesto a su vez, por otros colectivos de seres que fluyen en la diversidad.

Estas muestras son solo pequeños ejemplos extraídos de un cuerpo de agua extenso, dinámico y cambiante. Lo que da “la certeza de que el río está vivo”[18], de que no es una imagen de un cuerpo fijo, sino que se contempla su trasformación a través de los tiempos y los espacios. Tiempos (en plural) porque en el Río está su cambio a través de los siglos, los tiempos del año en los que su cause fluctúa por el clima y los micro-tiempos de todos los seres (animales, vegetales y humanos) que viven con y en él. Pero con estas impresiones, el tiempo de la toma de las muestras, el tiempo de reacción de los químicos sobre las superficies con la luz (durante los talleres) y el tiempo de observación de las imágenes se suman a esa variedad. Espacios (en plural) porque están los diferentes espacios que recorre el Río y los lugares a los que llega su agua (por causa natural o artificial). Con estas imágenes se añaden el espacio de los talleres, el lugar de exposición (la galería), las telas y los papeles en los que fueron impresas las aguaauragrafías.

En las telas y papeles se pueden ver dos gamas de colores, unas azules y otras ocres [Fig. 9]. Estas se organizan por las superficies con manchas, algunas más extensas e intensas, y otras salpicadas más pequeñas y pegadas. En algunas telas las manchas se concentran en la zona central del espacio, con tonos más oscuros y densos mientras que en otras las partes el color deja ver el fondo de la tela o incluso otras manchas detrás. Ninguna de las impresiones es igual que la otra, son una serie de imágenes que no utilizan una matriz o patrón, sino que se construyen a partir de un proceso químico en el que, sensibilizando el material de base, el agua puede plasmar sus formas. Incluso, el hecho de que el agua toque la tela hace que estas imágenes carguen con un significado simbólico de gran valor, ya que son huellas fijadas de un cuerpo de agua que fluye y alimenta ecosistemas enteros. Aun así, es necesario resaltar que no es solamente un proceso en el que agua se plasma, sino que debe haber alguien que ponga los químicos pero que también roseé el agua. Esto hace que no sean imágenes “naturales” en el sentido en el que solo es el agua fijada, sino que hay un sujeto que controla en qué zonas del papel o tela cae el líquido. Tal vez las formas sean un poco más complejas de manipular con un atomizador, pero sin duda no son imágenes arbitrarias y casuales. Esto lleva a reflexionar nuevamente sobre las representaciones y cómo estas son construcciones, pues no deben ser vistas como un producto monolítico, sino que se deben reconocer sus componentes, las relaciones entre ellos, los contextos que la atraviesan y sus autores y autoras. De esta manera, el entendimiento de aquello que se busca mostrar – el río – se enriquece y no se comprende desde una única percepción.

Por otro lado, la muestra agrupa otros productos que fueron elaborados durante y a partir de los talleres. Está la publicación desplegable Cómo cuidar un río[19] [Fig. 10], hecha en 2023 por el colectivo entre—ríos, un video-documental que recolecta retratos al paisaje del río y diferentes testimonios de los cuidadores de este. Además, hay otros “materiales de documentación de los procesos colaborativos de visitas, talleres y encuentros que siguen germinando los cruces entre arte, ciencia y comunidad en pro de la salud del río”[20]. Esta representación, entonces, no sólo se basa en la visualidad de las manchas, sino que se compone de otros elementos como texto y audio para lograr mostrar el Río Bogotá desde una diversidad de saberes, experiencias y disciplinas. Similar a la manera en la que Humboldt elaboró su primer diseño del Río Magdalena, en el que incluyó no solo el dibujo del río y otros accidentes geográficos, sino una propuesta de proyecto para mejorar el transporte en una zona junto con datos numéricos y mediciones. Así, además de tener un componente gráfico muy interesante y rico, el mapa de Humboldt anticipó, de algún modo, el uso de recursos multimediales para lograr una comprensión y representación del río.

La exposición retoma el mapa de Humboldt no sólo desde la combinación de diferentes modos de representación – aspecto gráfico – sino desde su noción del mundo interconectado y el vínculo entre las diferentes disciplinas que pueden converger para mostrar un cuerpo de agua – aspecto epistemológico –. Utilizar textos, imágenes y datos lleva a componer imágenes; pero también otro tipo de productos que diversifican y ayudan a difundir mejor otros saberes que se distancian de los conocimientos y medios dominantes. Siendo así, entender que el mundo no se construye a partir de una jerarquía de seres que viven individualmente y reconocer que el mundo es una colectividad de existencias que, de manera común, habitan lugares que igualmente están conectados entre sí, permite admitir muchas más formas de vida y de saberes. Especialmente, en un país como Colombia en el que conviven tradiciones indígenas, afro, coloniales y mestizas, son necesarias este tipo de representaciones porque hacen que el conocimiento pueda fluir. Ya que, como escribe Lisa Blackmore, pensar con y no solamente en[21]. Así, las corrientes hidrofeministas han llevado esa concepción humboldtiana hacia un ámbito conceptual mucho más amplio, al utilizar palabras propias de la física para describir, por ejemplo, procesos sociales o producciones artísticas.

Entonces, al dejar fluir los ríos y sus representaciones, intentando no despojarlos de la diversidad de seres y elementos que los componen, se empieza a disminuir la viscosidad[22] que han manejado las imágenes y los usos de los cuerpos de agua. Porque se contemplan tanto otras visiones como otros medios o modos de plasmar la información, abriendo las posibilidades a la interdisciplinariedad. Asimismo, considerar la coexistencia de seres, nuevamente en el contexto colombiano, es esencial ya que el conflicto y la guerra han estado presentes desde hace más de dos siglos. El concepto de Donna Haraway de especies compañeras cobra sentido en esta exposición y en este ensayo, porque las imágenes muestran que no se trata de procesos completamente “naturales” e imágenes absolutas sino de alternativas que permiten la coexistencia. Esto lo explica Haraway como la convivencia de sujetos y formas de vida “no armoniosas” pero que logran coexistir, porque al necesitar de la subsistencia de la otra es imprescindible encontrar formas de vida conjunta que no se nieguen ni violenten[23].

Bibliografía

Acosta Luna, Olga Isabel. “La Huida a Egipto me parece la mejor obra de Vásquez. Alexander von Humboldt y el paisaje en la obra de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos”. En Barroco. Naturaleza y paisaje. IX Encuentro Internacional sobre Barroco. Fundación Visión Cultural, 2019.

Arias de Greiff, Jorge. “La expedición Fidalgo y San Andrés y Providencia”. Credencial Historia no. 161 (mayo 2003). https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-161/la-expedicion-fidalgo-y-san-andres-y-providencia

Blackmore, Lisa, y Liliana Gómez. “Beyond the Blue”. En Liquid Ecologies in Latin American and Caribbean Art. Routledge, 2020. DOI: 10.4324/9780367199005-1

de Caldas, Francisco José. “Núm. 1 Semanario del Nuevo Reyno de Granada”. Semanario del Nuevo Reyno de Granada No. (3 de enero de 1808). Catálogo en Línea Biblioteca Nacional de Colombia. https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/132613

DeLue, Rachael Z. “Humboldt’s Picture Theory”. American Art 31, núm. 2 (2017): 37-40. https://oar.princeton.edu/handle/88435/pr1jh3d24k

Entre–ríos. “El río late…, por Luis Alejandro Camacho”. Consultado el 8 de noviembre de 2024. https://entre-rios.net/pulsos/ Galeria Sextante. “Presentación Pulsos del Río Bogotá”. Consultado el 11 de octubre de 2024. https://artedos.com/galeria-sextante/wp-content/uploads/sites/2/2024/08/Presentacion-pulsos-del-rio-Bogota.pdf

Galería Sextante. “Pulsos del Río Bogotá”. Consultado el 19 de noviembre de 2024. https://artedos.com/galeria-sextante/exposicion/pulsos-del-rio-bogota

Haraway, Donna. “Prehension”. En The companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness. Prickly Paradigm Press, 2003. https://xenopraxis.net/readings/haraway_companion.pdf

Humboldt, Alexander von. “La Tierra: cuadro de los fenómenos terrestres”. En Cosmos: Ensayo de una descripción física del mundo, tomo II, editado por Eduardo Perié, 1875. https://dn790009.ca.archive.org/0/items/cosmosensayodeun01humbuoft/cosmosensayodeun01humbuoft.pdf

“Viaje por el Río Magdalena”. En Alexander von Humboldt en Colombia. Extractos de sus diarios preparados y presentados por la Academia Colombana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana. Publicismo y Ediciones Bogotá, 1982.

Nieto Olarte, Mauricio. “Humboldt y los criollos: el caso de Francisco José de Caldas”. En Americanismo y Eurocentrismo. Alexander von Humboldt y su paso por el Nuevo Reino de Granada. Ediciones Uniandes, 2010. eLibro Cátedra Colombia.

[1] Un ejemplo de texto para expandir más sobre las relaciones de Humboldt con otros pensadores leer el capítulo de Andrea Wulf, “Nuestra pequeña academia: Primavera de 1797: Goethe y Alexander von Humboldt”, en Magníficos rebeldes (Taurus, 2022), 157-175.

[2] Alexander von Humboldt, “La Tierra: cuadro de los fenómenos terrestres”, en Cosmos: Ensayo de una descripción física del mundo, tomo II, editado por Eduardo Perié (1875), VIII, + info

[3] Rachel DeLue, “Humboldt’s Picture Theory”, American Art 31, núm. 2 (2017), 38 + info

[4] DeLue, “Humboldt’s Picture Theory”, 39.

[5] DeLue, “Humboldt’s Picture Theory”, 39.

[6] Olga Isabel Acosta Luna, «La Huida a Egipto me parece la mejor obra de Vásquez. Alexander von Humboldt y el paisaje en la obra de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos”, en Barroco. Naturaleza y paisaje. IX Encuentro Internacional sobre Barroco (Fundación Visión Cultural, 2019), 309 – 310.

[7] Jorge Arias de Greiff, “La expedición Fidalgo y San Andrés y Providencia”, Credencial Historia no. 161 (mayo 2003), + info

[8] Alexander von Humboldt, “Mapa del Río de la Magdalena”, en Alexander von Humboldt en Colombia. Extractos de sus diarios preparados y presentados por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana (Publicismo y Ediciones Bogotá, 1982), 44 – 49.

[9] Humboldt, “Mapa del Río de la Magdalena”, 49.

[10] Humboldt, “Mapa del Río de la Magdalena”, 49.

[11] Humboldt, “Mapa del Río de la Magdalena”, 49.

[12] Humboldt, “Viaje de Santafe a Popayan. Páramo del Tolima”, 102.

[13] Mauricio Nieto Olarte, “Humboldt y los criollos: el caso de Francisco José de Caldas”, en Americanismo y Eurocentrismo. Alexander von Humboldt y su paso por el Nuevo Reino de Granada (Ediciones Uniandes, 2010), 58 – 78, eLibro Cátedra Colombia.

[14] Francisco José de Caldas, “Núm. 1 Semanario del Nuevo Reyno de Granada”, Semanario del Nuevo Reyno de Granada núm. 1 (3 de enero de 1808), 1, Catálogo en Línea Biblioteca Nacional de Colombia.

[15] Caldas, “Núm 1”, 1.

[16] Las costumbres, los artefactos culturales y las comunidades como recursos porque no se trata de un entendimiento de cómo se articulan en y con el mundo natural, sino como un registro de identificación. Como una forma de crear una taxonomía del Nuevo Reino de Granada para poder saber cómo y con qué se puede trabajar para alcanzar un desarrollo mayor.

[17] Se revisó la colección del Banco de la República de Colombia, utilizando la palabra “río”. + info

[18] Entre–ríos, “El río late…, por Luis Alejandro Camacho”, consultado el 8 de noviembre de 2024, + info

[19] Entre-ríos, “Cómo cuidar un río”, consultado el 19 de noviembre de 2024, + info

[20] Entre–ríos , “Presentación Pulsos del Río Bogotá”, consultado el 11 de octubre de 2024, + info

[21] Lisa Blackmore y Liliana Gómez, “Beyond the Blue”, en Liquid Ecologies in Latin American and Caribbean Art, trad. de la autora (Routledge, 2020), 2, DOI: 10.4324/9780367199005-1

[22] Viscosidad desde la propuesta de Nancy Tuana citada en Lisa Blackmore, “Beyond the Blue”, en Liquid Ecologies in Latin American and Caribbean Art. Es decir, la viscosidad es la resistencia al cambio.

[23] Donna Haraway, “Prehension”, en The companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness (Prickly Paradigm Press, 2003), 7, + info

Imágenes

Fig. 1: Alexander von Humboldt, Carta del curso del río de la Magdalena desde Honda hasta el Dique de Mahares, formada sobre las observaciones astronómicas hechas en Abril, Mayo y Junio de 1801: primer diseño, 1801, papel, tinta y soporte de tela, Biblioteca Virtual del Banco de la República. + info

Fig. 2: Exposición Pulsos de Río Bogotá, 2024, Galería Sextante, Bogotá. + info